|

|

久しぶりの東京ウォッチングです。今日の目的は、ふたつ。まず、文京区目白台にある細川家の永青文庫で開催されている「春画展」を見るためです。日本で本格的な春画展を開催するのは、初めてのこと。海外では幾度も開催されているのに、おかしな話です。テーマが「性」ということで日本では開催させてくれる美術館がなく、この永青文庫の主である細川元首相が受け入れてくれたという。浮世絵をいろいろと調べていくうちに、春画は一般の浮世絵と切っても切り離せない関係であり、歌麿や北斎の春画の本物を見て、初めて彼らの画業を知り、江戸の庶民文化も知っていくことになるのだと思います。大学などのネット図書館で公開している春画があり、ある程度の知識はありましたが、やはり肉筆画の本物は迫力あります。こんな格好とかこんなでかいの、あり得ないと、結構、笑えて面白いものです。ただ、普通の浮世絵も春画も手に取って、マジマジと細部を食い入るように、絵柄、彫りの技などを堪能して見るのが本来のもの。ガラスケースの向こうにあるのを、ありがたく拝むように芸術品として鑑賞するのは、やはり、野暮ですね。仕方がないんですが。

ふたつ目の目的は、この永青文庫の場所を調べているとき気がついたのですが、近くに不思議な形の建築物があり、それを撮影することでした。その建物は、目白通り沿いにあるカトリック東京カテドラル関口教会の聖マリア大聖堂です。キリスト教カトリックの東京大本山というところでしょう。カトリックの大聖堂といっても、ヨーロッパのようなゴシック様式ではありません。丹下健三による1964年竣工のモダンな建築物です。4枚の反り立つ板は空から見れば、屋上部分が十字架に見えるという奇想天外のもの。50年以上前の作品とは思えない新しさです。東京にはまだ私の知らない面白いものがいっぱいあります。

帰りは来た道を戻り、早稲田の学生街を通って、キャンパスも少し眺めて帰ってきました。久々の東京散歩、ウォッチングでしたが、また、何か未知のものを探しに行きましょう。(EOS

5D3) |

|

|

初めて見ると、これは一体何なんだ! と思う

カトリック東京カテドラル関口教会聖マリア大聖堂 |

|

入口付近から見たところ

左側には十字架を頂いた尖塔がある |

|

何とも不思議な形だ

蝶が翅を広げて休んでいるようにも見える |

|

大聖堂正面 |

|

尖塔の上部には穴が空き、鐘が大小4つ連なっている |

|

大聖堂と尖塔 |

|

内部までは遠慮したが、いいものを見た |

|

「春画展」会場の永青文庫

18歳未満入場はお断り、念のため |

|

細川家代々の歴史資料や美術品を管理保存するために建てられたものだ |

|

小ぶりに見えるが、内部はかなり広い |

|

こちらは関連商品を販売するショップだ |

|

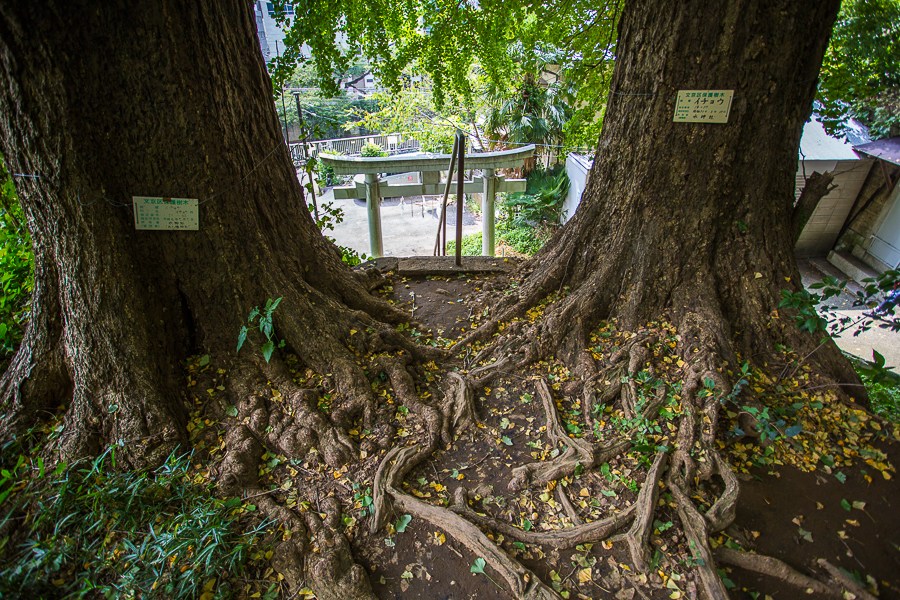

庭にはこのような不思議な形の門?がある

この先、下に行くと細川家の庭園だった新江戸川公園に通じる |

|

永青文庫の向かい側には「蕉雨園」という現在は講談社所有の田中光顕邸がある |

|

蕉雨園は6000坪あるそうだ |

|

和敬塾は、現在は男子大学生の寮になっており、細川家の敷地だった

細川護煕元首相の祖父である旧細川護立侯爵本邸がある

「ノルウェイの森」の「僕」がいた「うさん臭い寮」である |

|

和敬塾の建物の一部 |

|

目白通り沿いの和敬塾の隣りには、目白台公園がある

ご存じ、田中角栄元首相の目白御殿の一部だったところだ

ここまで、いろいろと雲上人の世界を見せられると腹が立ってくる |

|

目白通りの向こう側には、何だかほっとする渋いビルがあった |

|

ちょっとおしゃれなカフェもある |

|

目白台を下って庶民の街に行く

朝方この坂を上ってきた、胸突坂(むなつきさか)という

この時点で私の足は限界に近い |

|

ここは芭蕉庵、松尾芭蕉が3年ほど住んだという

本日は閉じていた |

|

坂を下ったところ

左側の鳥居は水神社のもの |

|

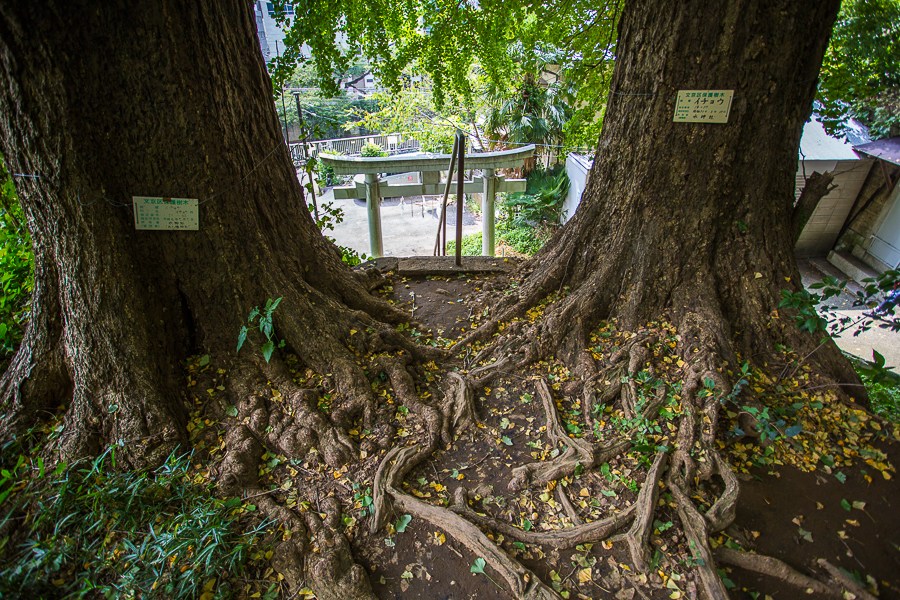

水神社は目の前を流れる神田川(神田上水)の守護神だ

鳥居から階段を上がると2本のご太いイチョウの木に出くわす |

|

これが神田川、神田上水

左奥の建物は、ホテル椿山荘 |

|

早稲田大学の近くに妙な建物があった、ワセダエルドラドという

ラブホテルではなさそうだ(笑) |

|

ガウディっぽいと思ったら、日本のガウディと言われる梵寿綱さんという人の建築 |

|

帰り道、早稲田のキャンパスを覗いてみる

しゃれたカフェがある、何とも贅沢な学生たちだ |

|

久々にこの建物を見た |

|

何やら応援団とチアガールのデモンストレーションをやっていた

昔は革マル派のどでかい立て看板しかなかった |

|

質実剛健の気風など全く感じられなくなった

目白台 殿様たちの 夢の跡 |

|

|

|