|

||||||

|

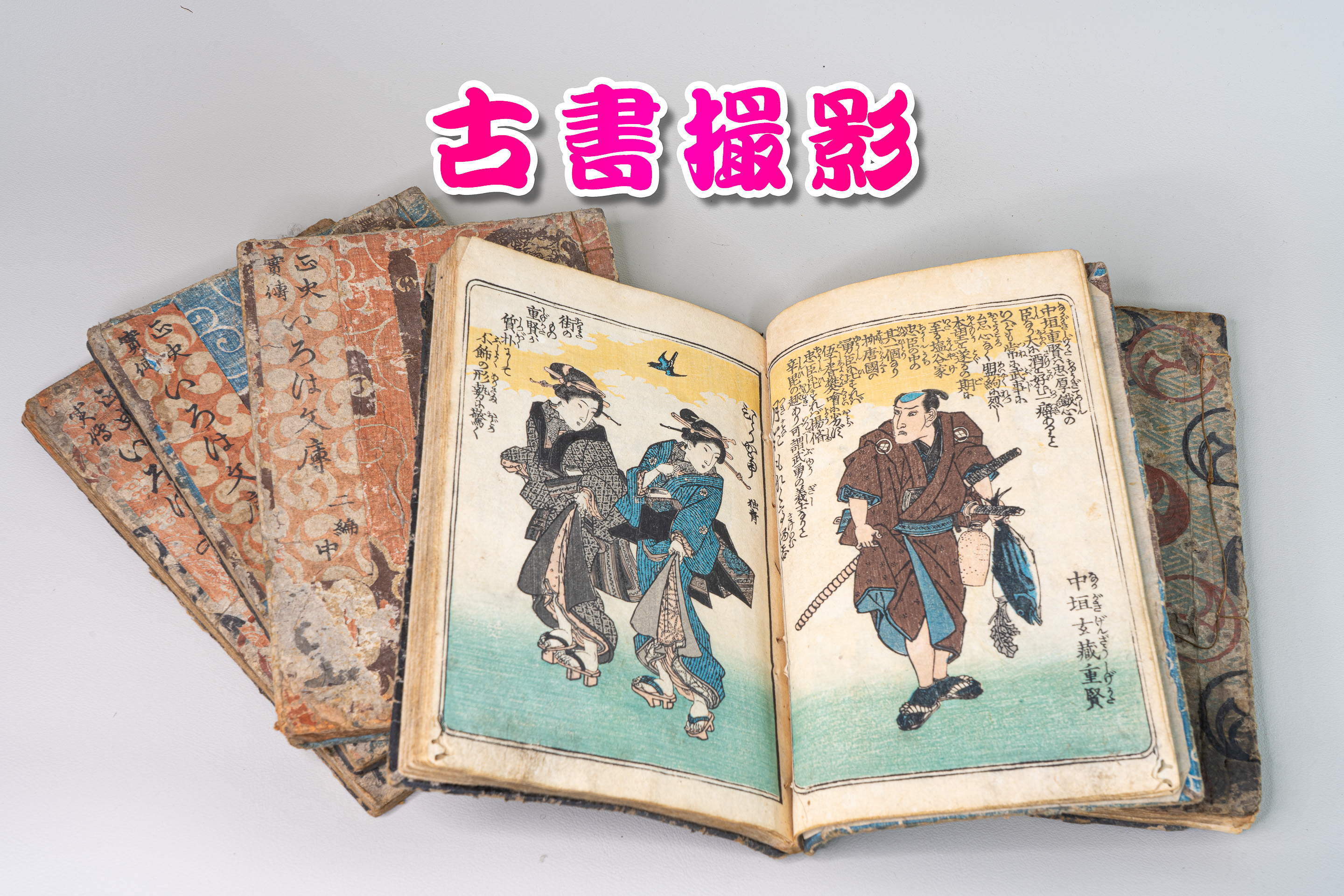

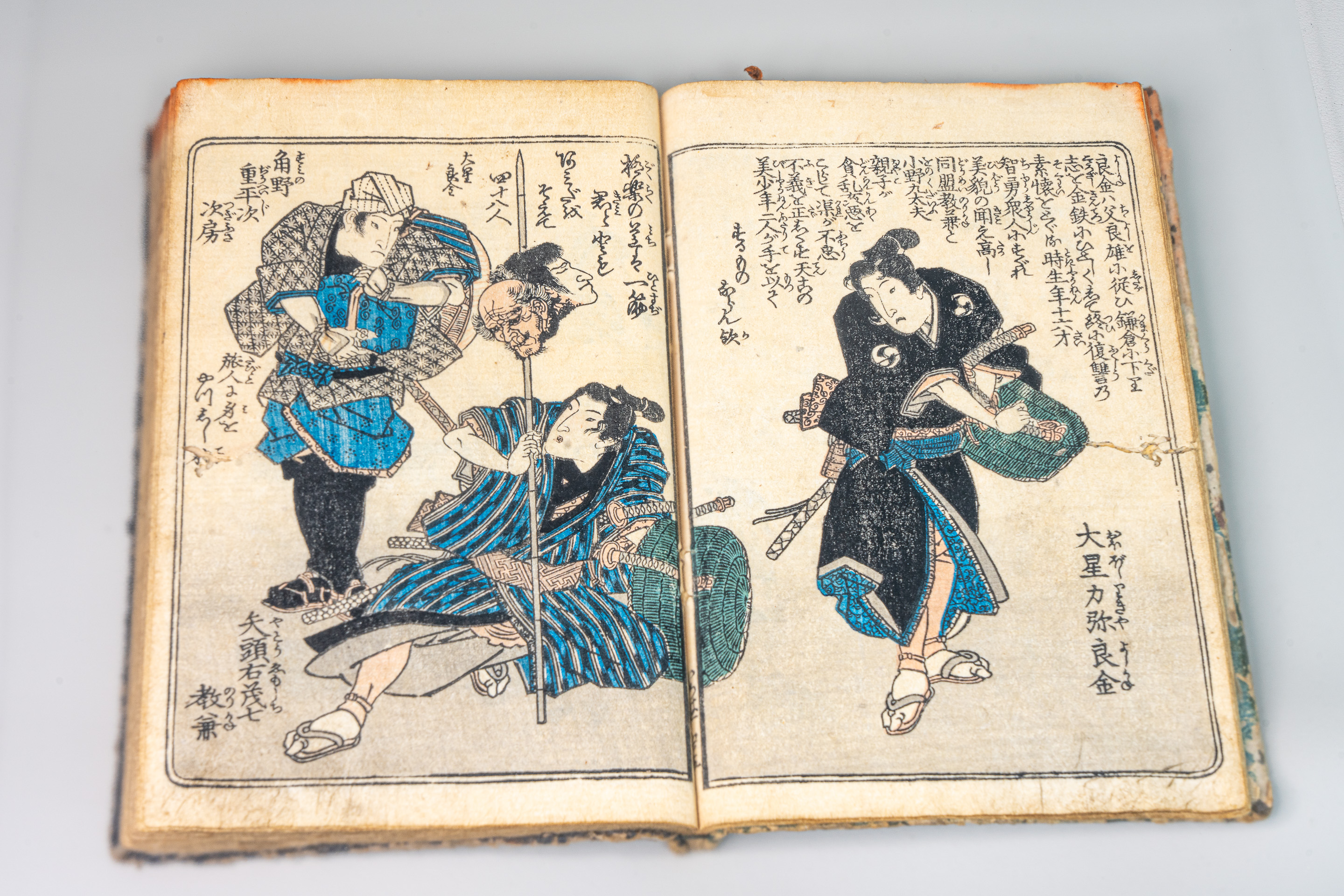

色刷りの挿絵(英泉)が少し入っている |

||||||

|

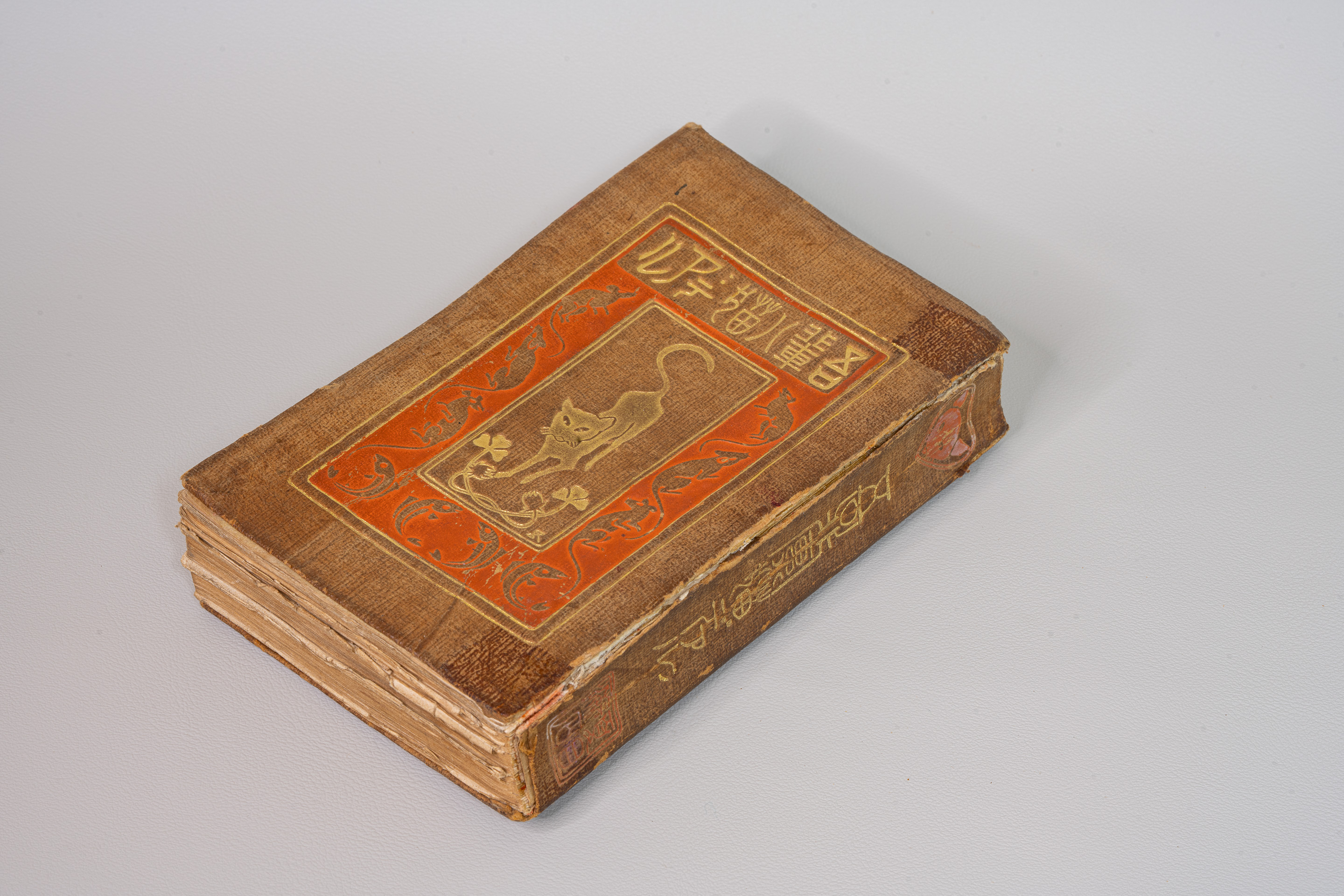

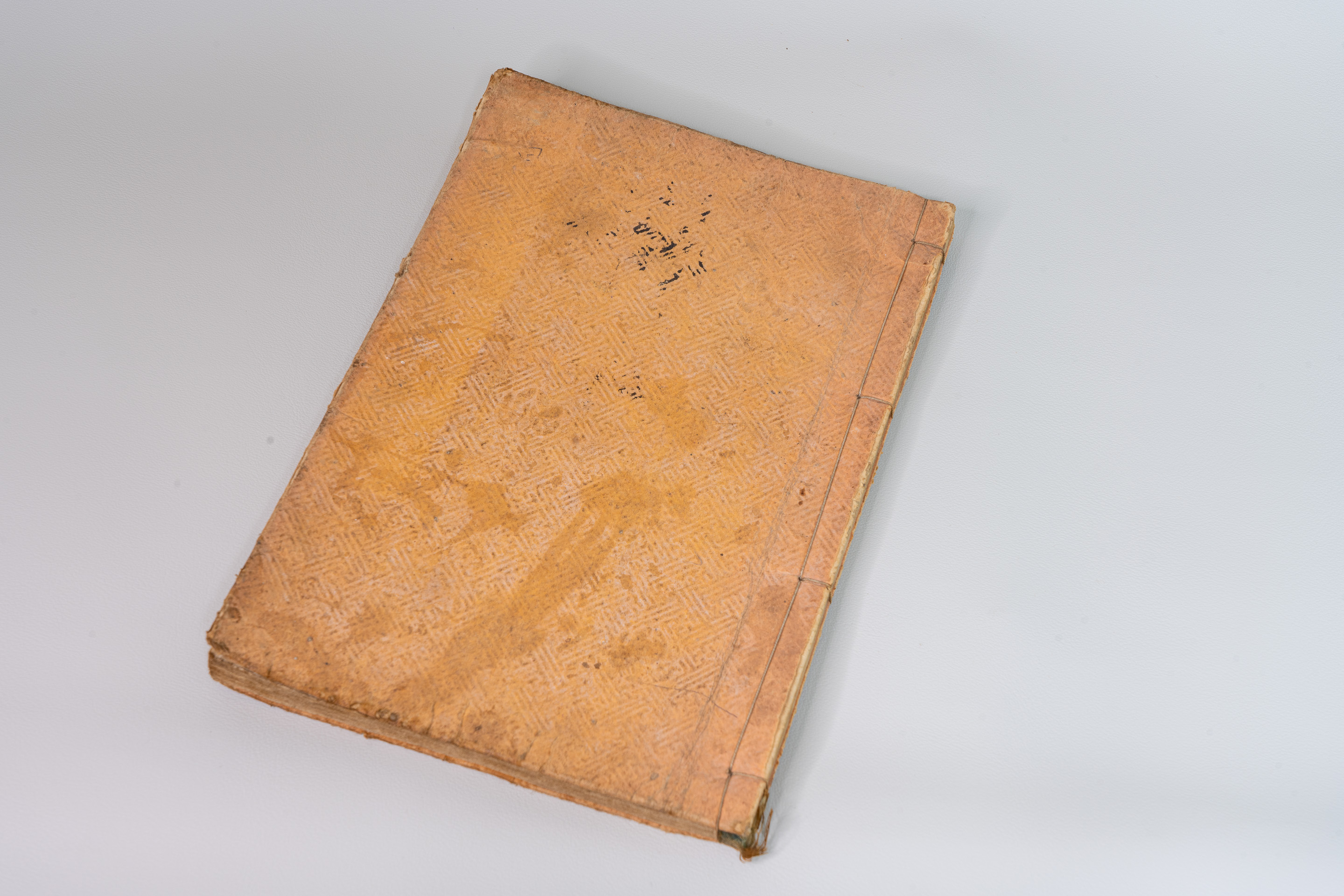

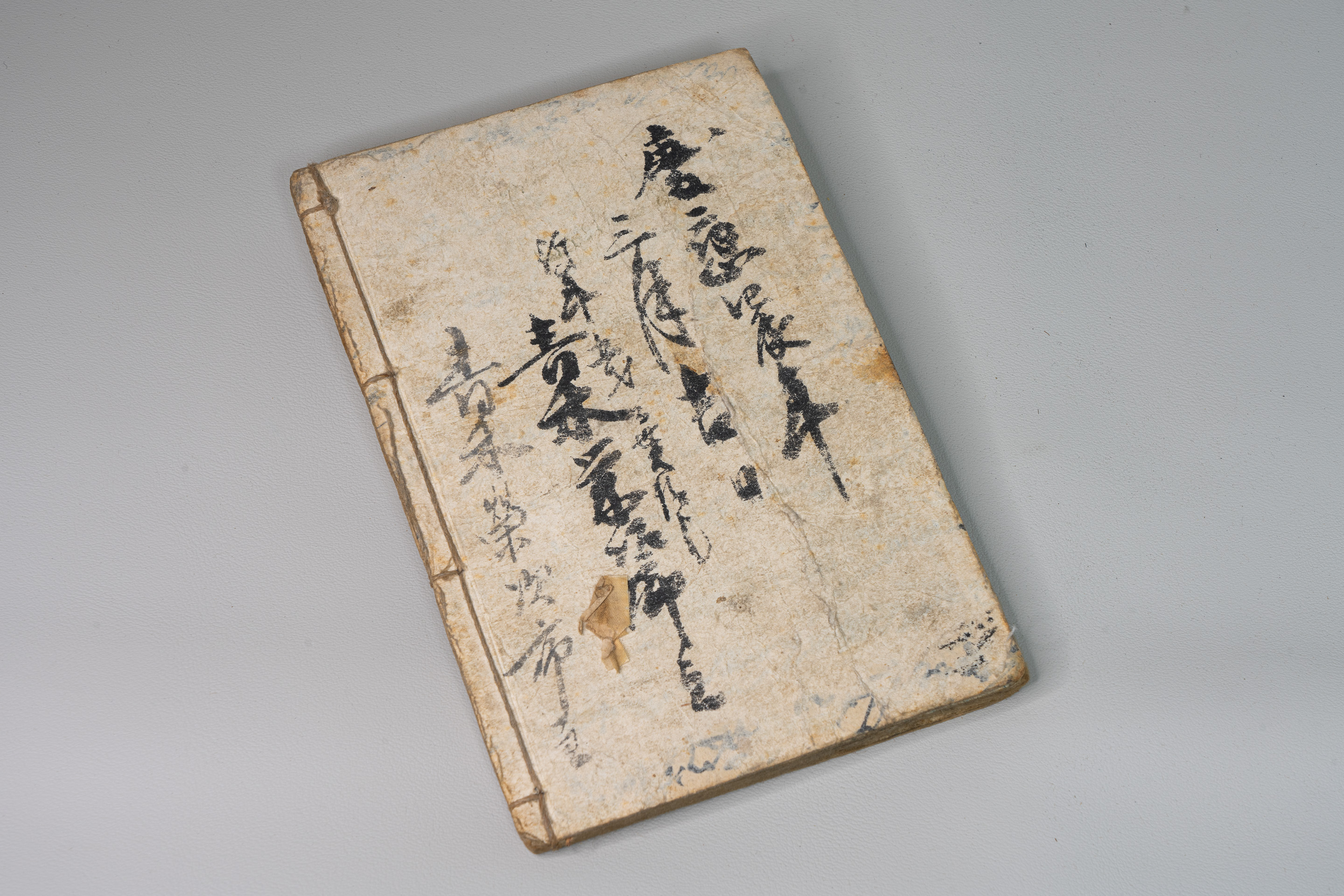

装丁が立派だがもうボロボロである |

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

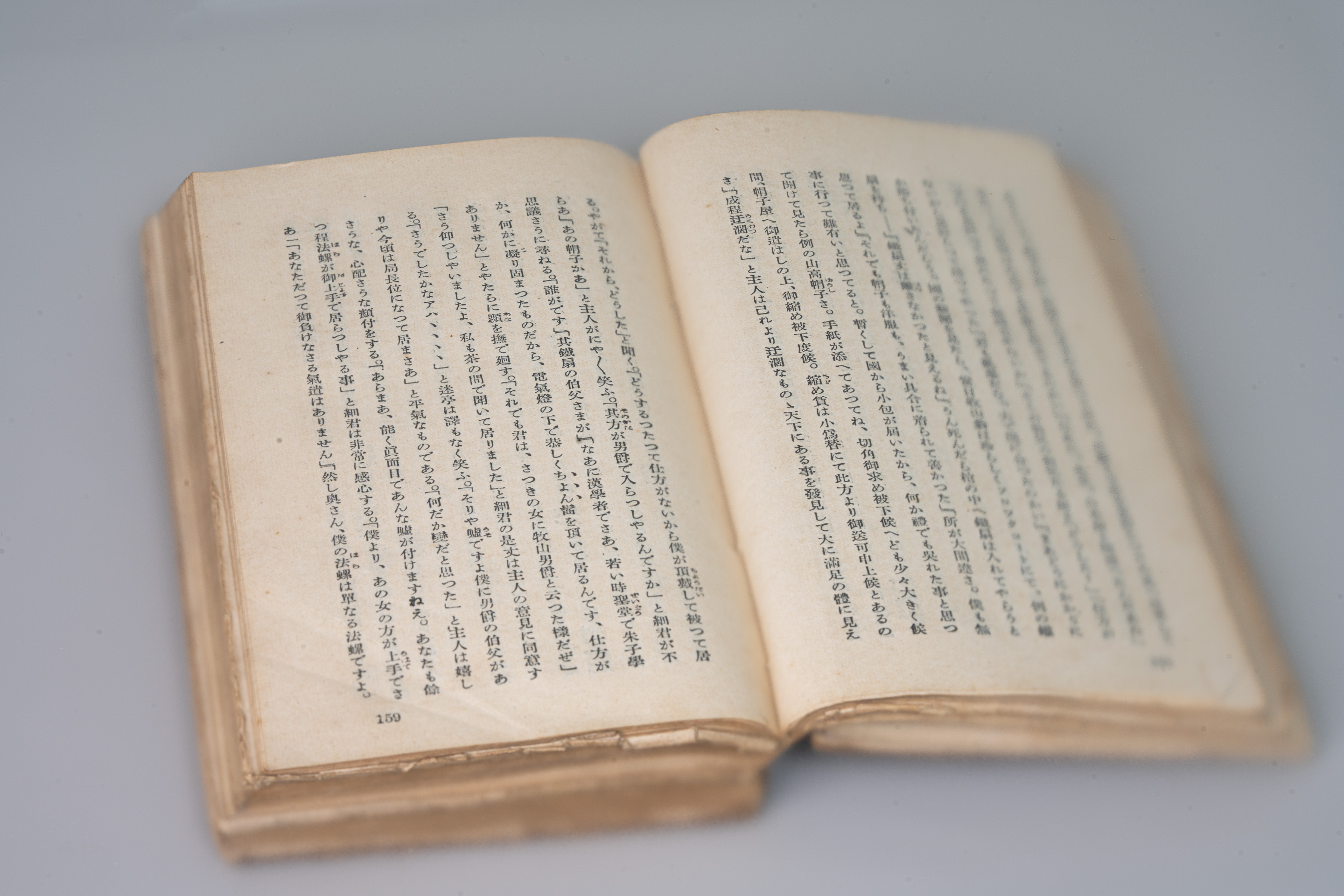

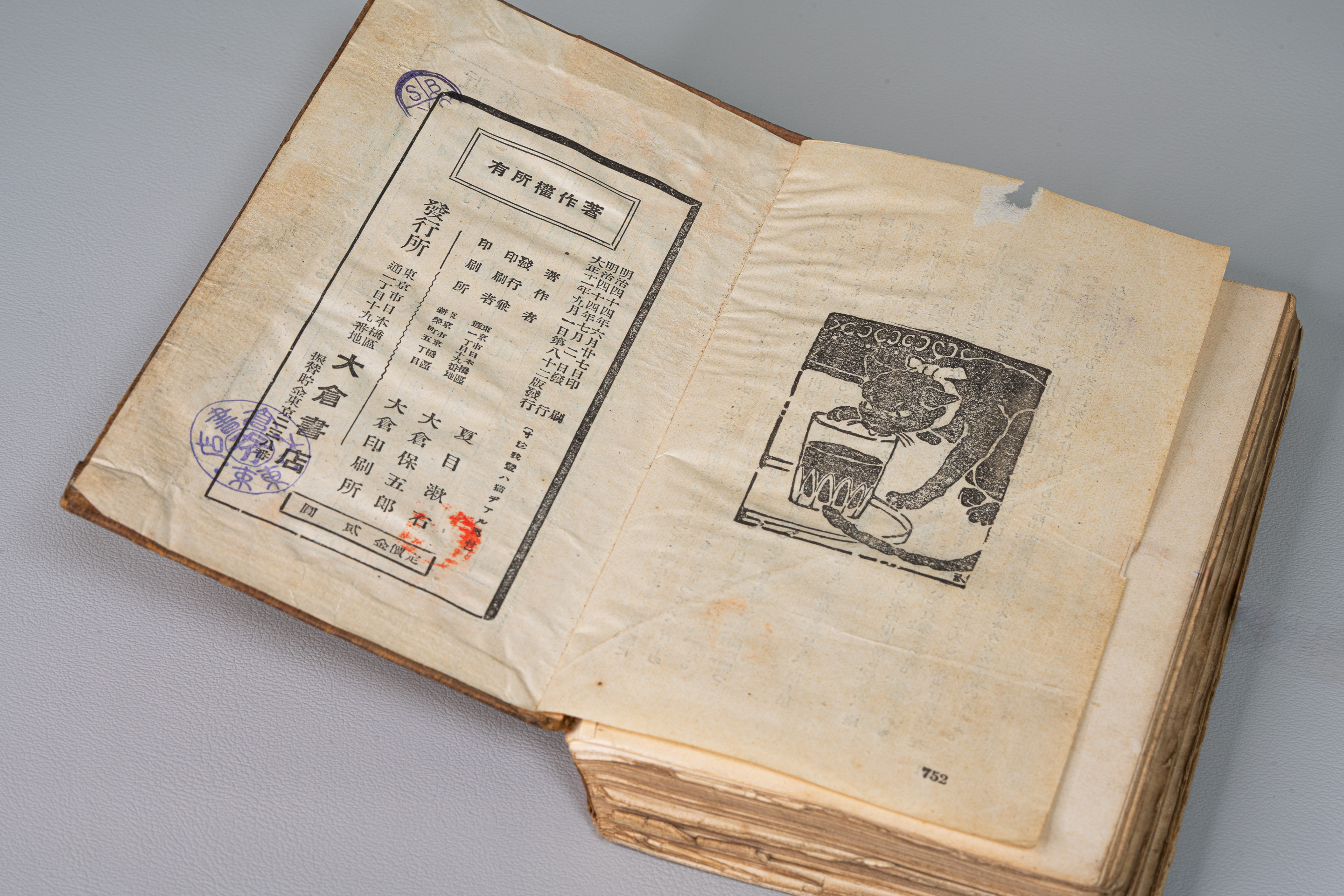

自分で購入した記憶がないので、以前から実家にあったものかもしれない |

||||||

|

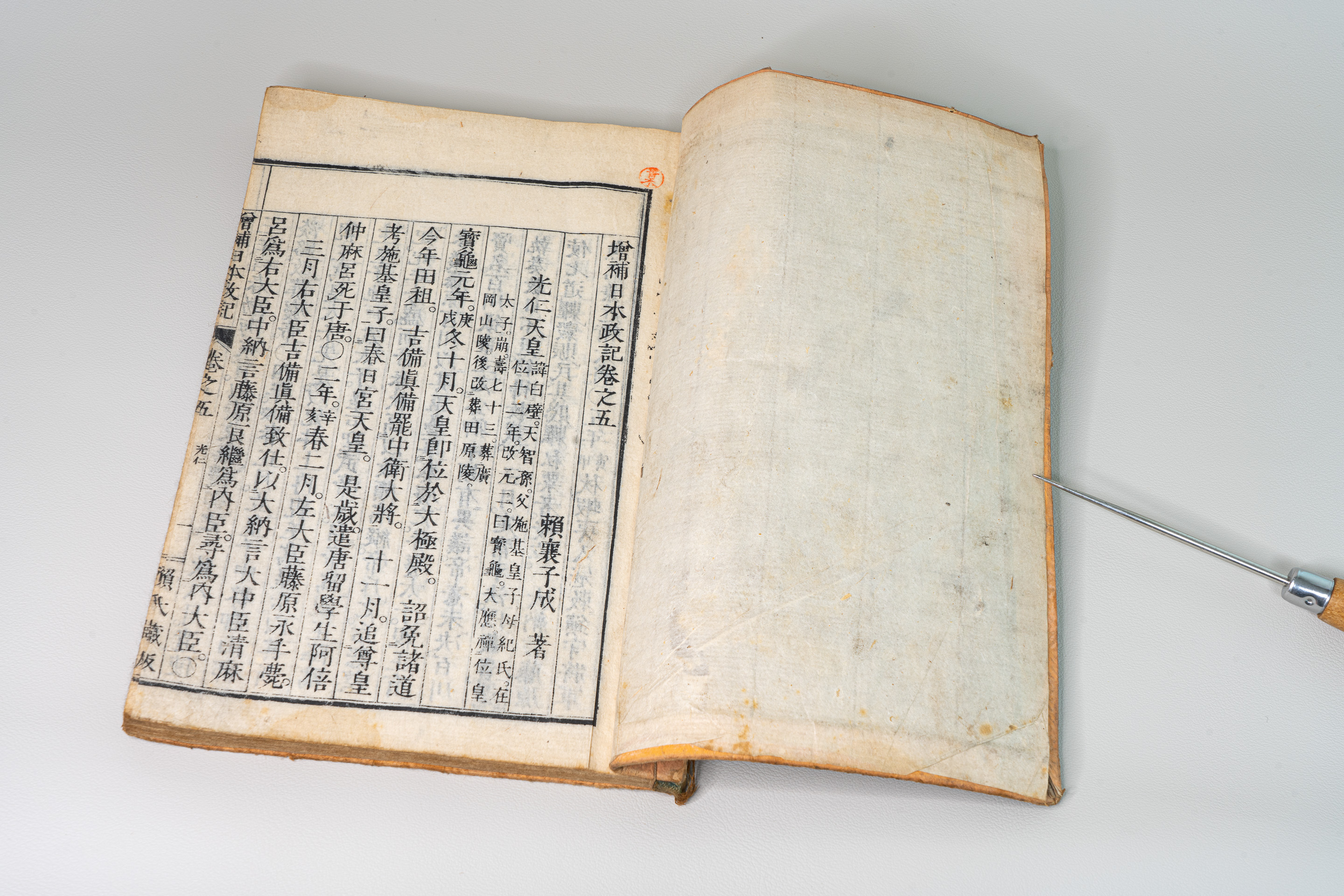

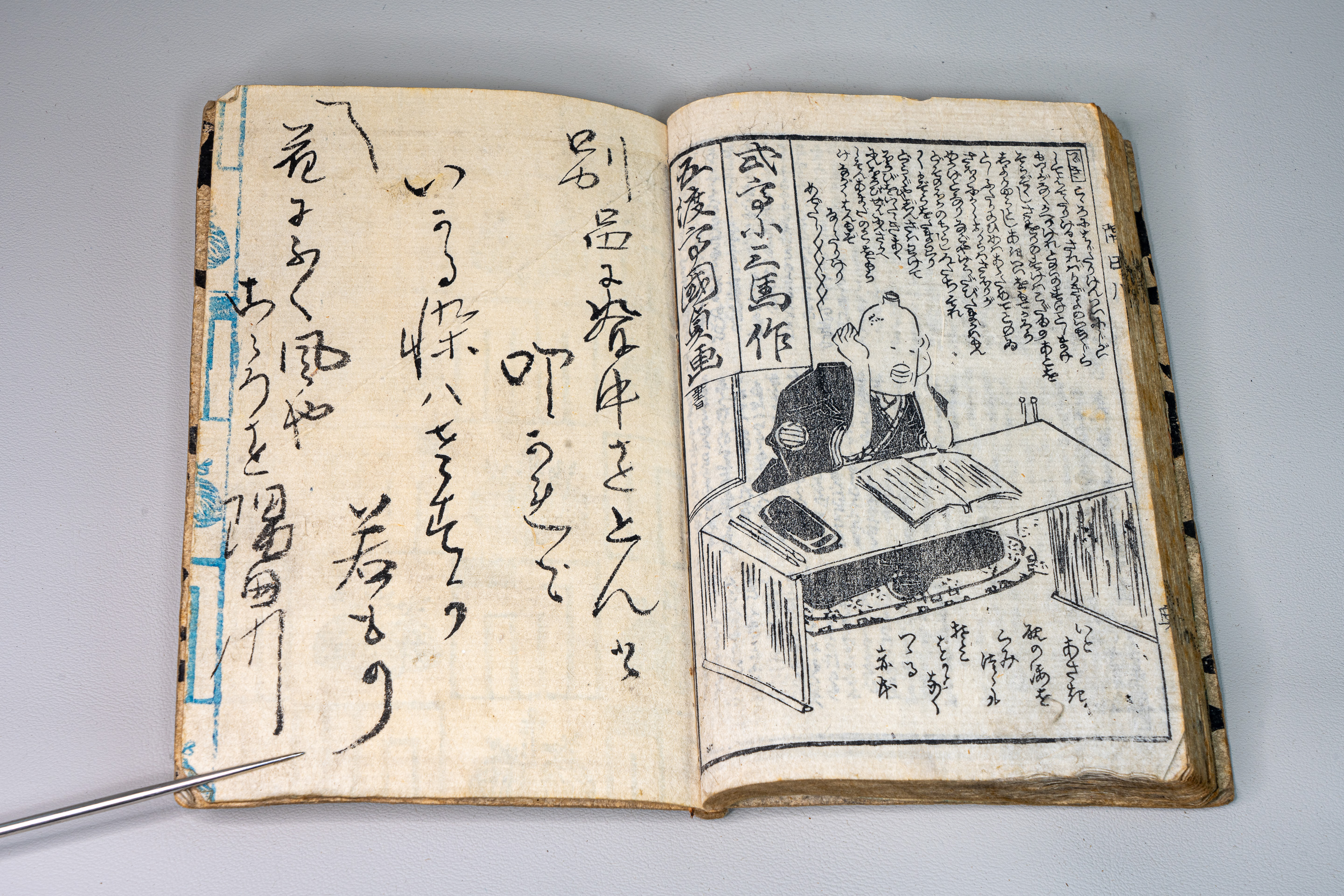

「日本外史」を書いた頼山陽のことである |

||||||

|

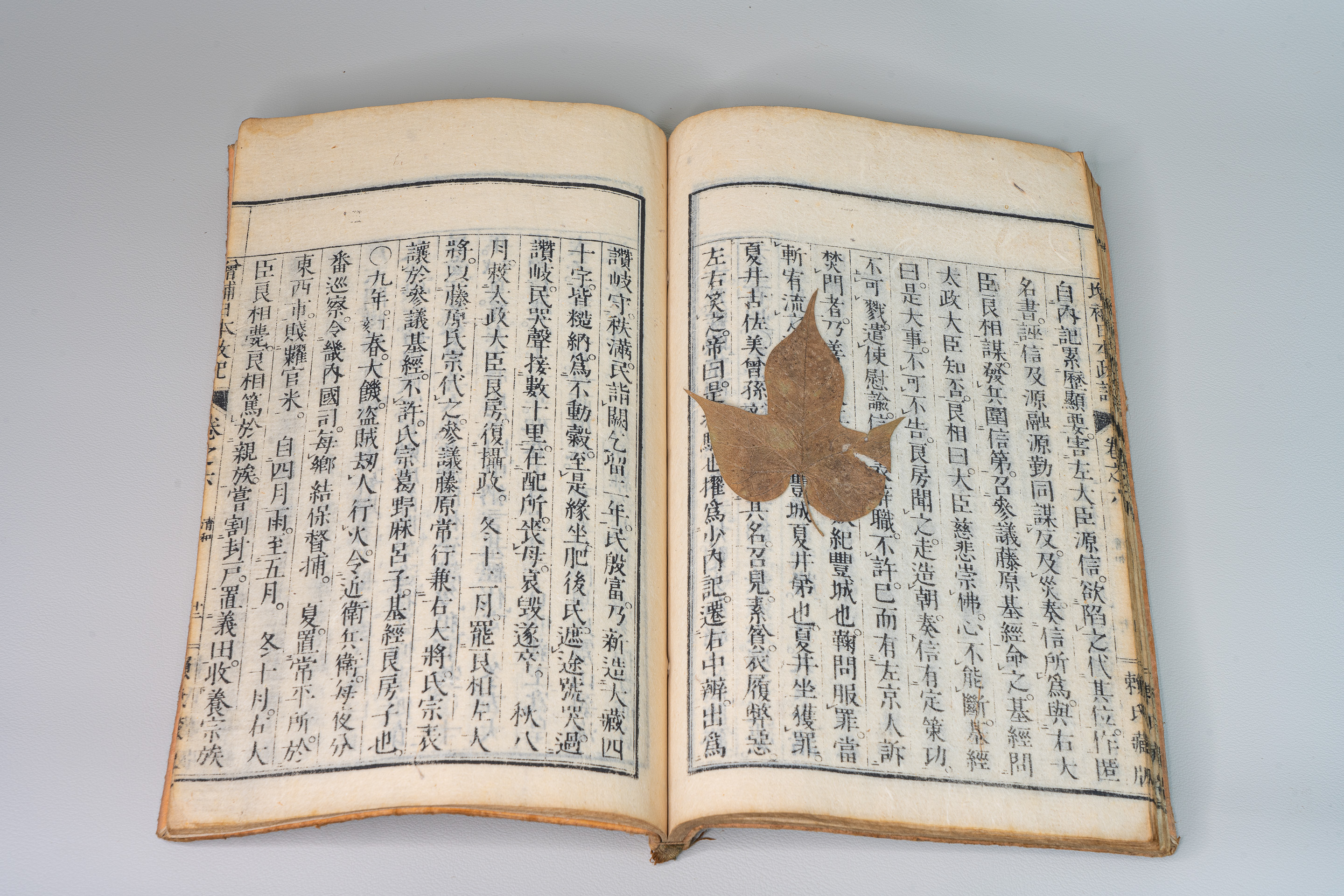

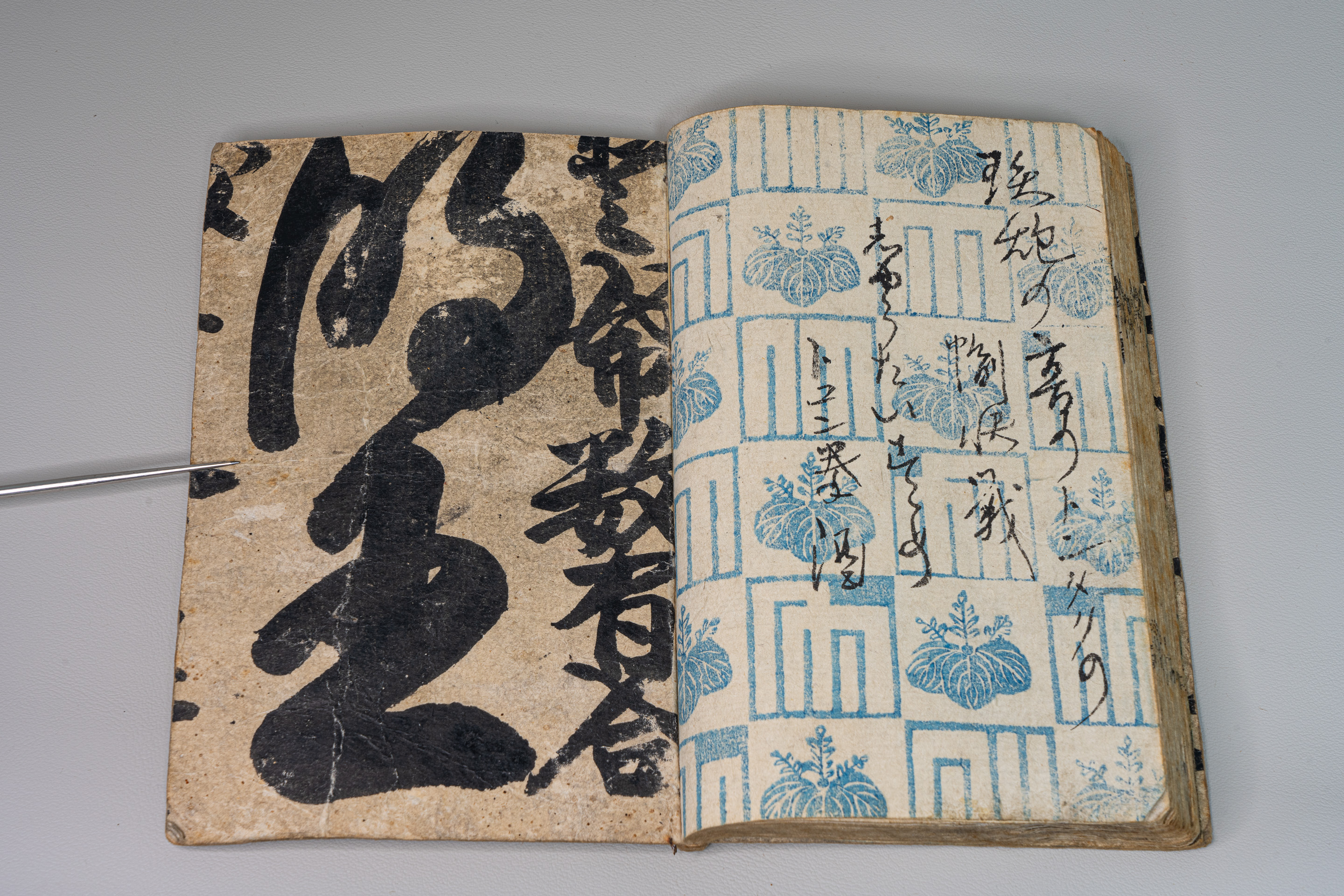

記憶はないが、この和本が押し葉に向いていたのかもしれない 和本はこよりや緩衝材によく再利用されていた |

||||||

|

|

||||||

|

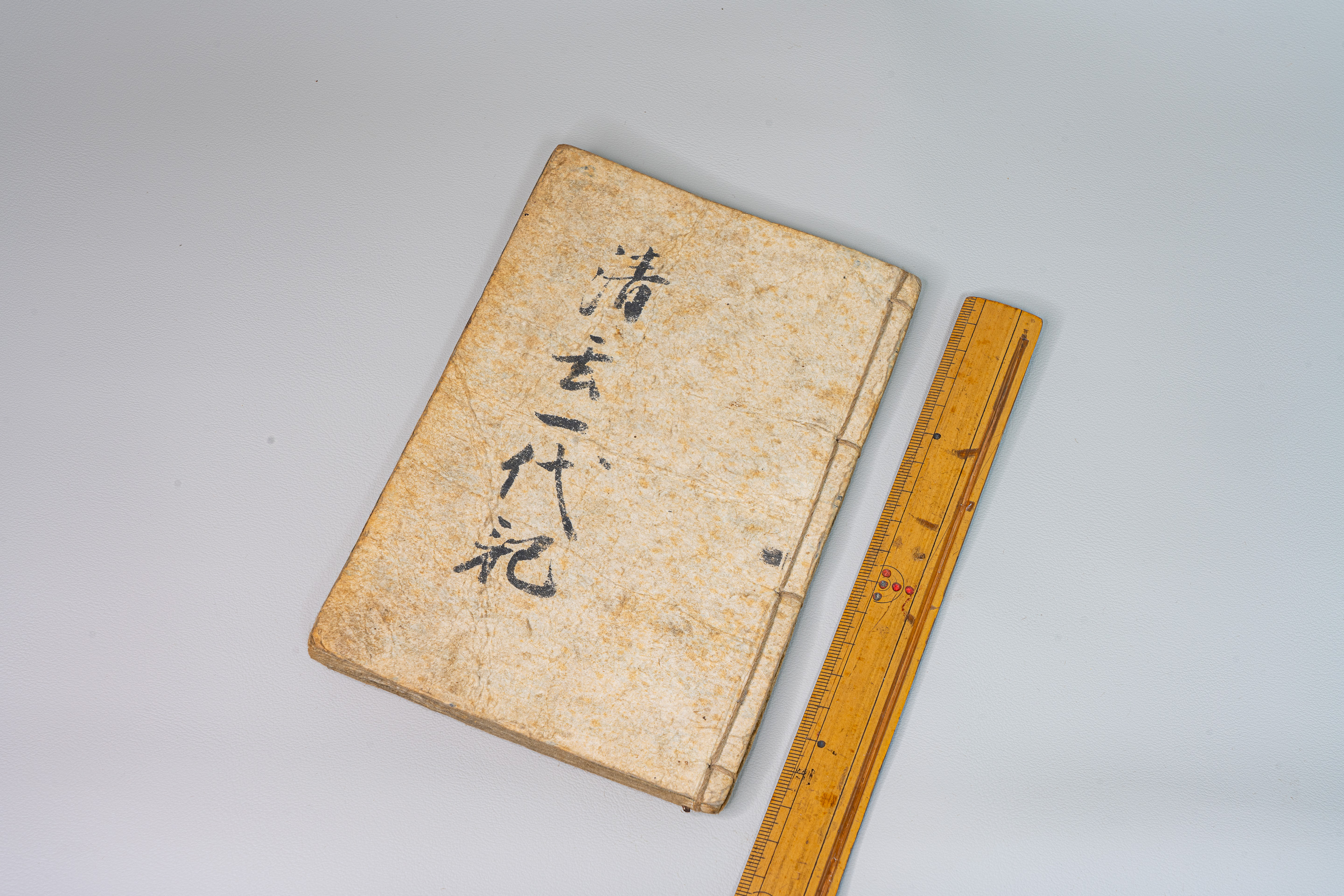

オリジナルの表紙ではなく手製のものに取り換えたようだ |

||||||

|

「午正月吉日」とあり、後掲の裏表紙の表記と照らせば、 安政5年(1858年)戊午に使用された大福帳と思われる |

||||||

|

細かいくずし字は勉強不足で読めない部分が多い |

||||||

|

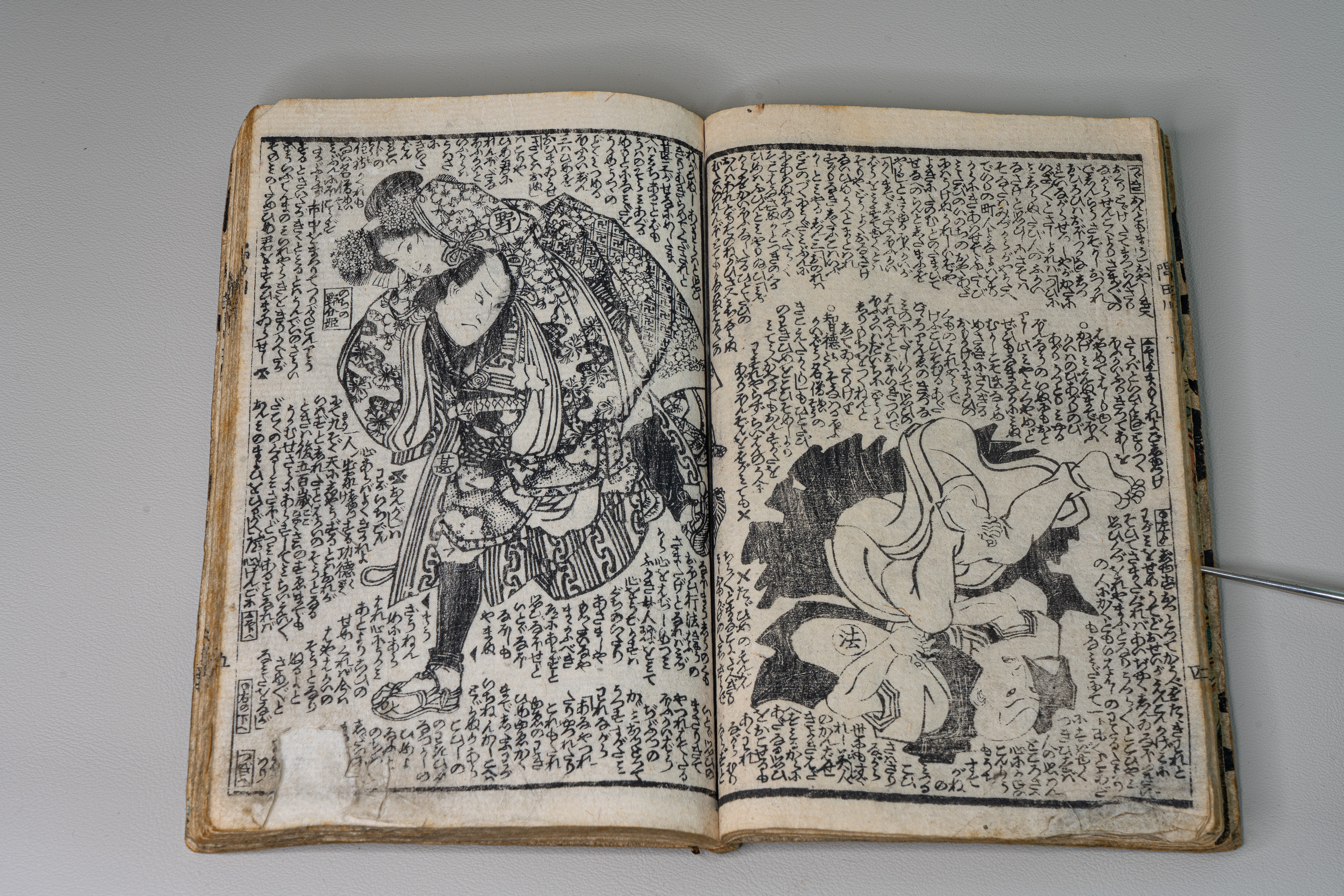

絵師は、歌川国貞という超有名人によるもの この「清玄一代記」は「国書データベース」にも掲載されていない 持ち主か、狂歌風の添え書きがある 「別品に背中をとんと叩かれて いかる倅はさすが若もの」と商家の遊び人の若旦那っぽい 「花にふく風や こころを隅田川」これはこの本の副題「隅田川」に掛けているのか |

||||||

|

「鉄砲の音のトンタクの〇決戦 しょうたいすすめ トコン拳酒」 意味はよくわからぬが、料亭で拳酒(けんざけ)をして遊んでいたのか |

||||||

|

「慶應戊辰年三月吉日 斯?年〇貰〇候 青木栄次郎より?」貰いものか? 慶応4年3月(1868年3月)、 この年の1月、鳥羽伏見の戦いから戊辰戦争が始まり、9月には明治となる 町人はのんびりしていたものである |

||||||

|

|

||||||

|

偶然にも妻の遠縁にあたる |

||||||

|

|

||||||

|

|

||||||

|

「仮名手本忠臣蔵」から派生した人情本のように思われる 古き良き 江戸の昔を 楽しみて |

||||||